一般的な株式会社設立の流れ(発起設立)

株式会社の設立(発起設立)

発起人の方とのご面談

発起人とは、会社を設立するにあたって必要な手続きを行い、資本金を出資する方のことです。

まずは、発起人の方に、どのような事業目的の会社を、いつ設立されるか、お話をお伺いさせていただきます。

※犯罪収益移転防止法に基づくご本人確認

犯罪収益移転防止法の要請により、司法書士が会社・法人設立登記のご依頼をお受けするにあたってご本人様確認を行う必要がございます。

そのため、可能な限り発起人となる方皆様とご面談し、免許証・マイナンバーカード等を拝見させて頂いた上、コピー等をお取りさせて頂き、またご身分証の内容や現在のご職業、設立の目的などをお伺いさせて頂きます。

遠方にお住いの場合などお会いする事が困難な場合につきましては、免許証等のコピーや写真・PDFデータを頂戴した上、発起人の方のご自宅宛に転送不要の書留郵便等をお送りさせて頂き、ご本人様確認に代えさせて頂きます。

その他、会社・法人様から犯罪収益移転防止法に係る業務をお引き受けさせて頂く際には実質的支配者の方や当該業務を行う目的などを届出て頂く必要があります。

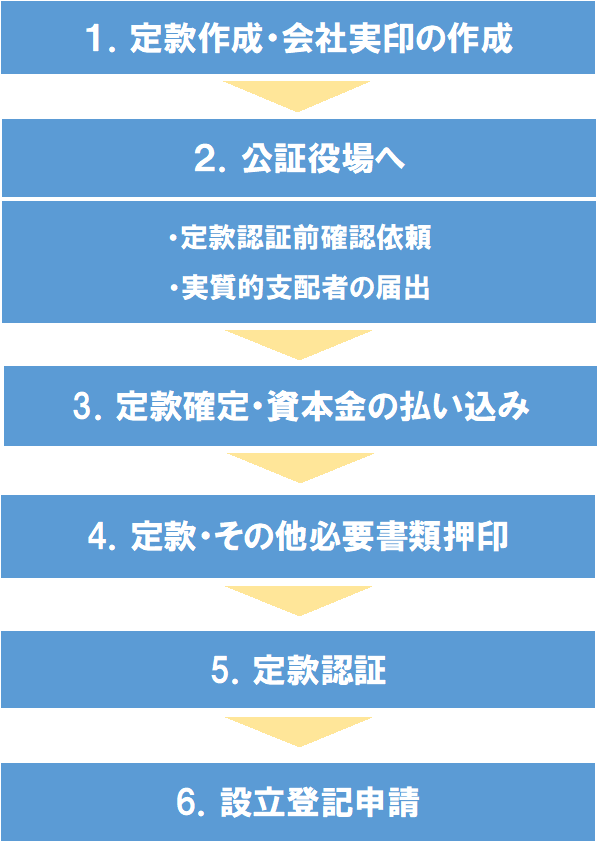

株式会社の設立手続の流れ

1-1.定款作成

発起人の方からお話をお伺いさせていただきましたら、それを元に定款を作成致します。

定款作成にあたって、特にお決め頂くべき項目をいくつか挙げさせていただきます。これらの項目について、作成後に変更する場合、別途費用が発生する場合がございますので、定款作成段階できちんと定めておく必要があります。

- 商号(使用できない文字や同一商号に注意が必要)

- 目的(許認可や融資を受ける際に注意が必要)

- 本店の所在地・所在場所(同一商号調査に必要)

- 公告方法( 官報・日刊新聞紙・電子公告のいずれかからお選びいただきます。ご指定がない限りは官報となります。)

- 1株あたりの払込金額(一般的には1万円または5万円)

- 資本金の額(定款附則に記載します。発行済株式総数に影響します。)

- 発起人(住所・氏名・割り当てを受ける株式数等を定款附則に記載します)

- 設立時役員(住所・氏名を定款附則に記載します)

- 役員の員数(1名~)・任期(最長10年)

- 機関(取締役会の有無・監査役の有無等)

- 最初の事業年度(設立日から1年以内)

- 毎事業年度( 決算作業が入るため繁忙期を避けたり、消費税の納税の観点から設立日の前月末としたりすることが多いようです。)

※発起人ならびに設立時役員の方々の住所・氏名は印鑑証明書のとおり記載させていただきますので、事前に原本またはコピー・写真・PDFを頂戴いたします。

1-2.会社実印の作成と印鑑届出の任意化

会社の実印(代表印)は、遅くとも設立登記申請時に必要となりますので、設立予定日を決めている場合は、商号が法定要件を満たしていることを確認後、早い段階で会社実印を作成する事をお勧め致します。ただし、もし設立日までに間に合わない場合は、一旦別の印鑑(代表者様の個人のご実印等)を会社の実印として届出し、後日改めて変更することも可能です。

なお、印影には特に決まりはなく、大きさについては商業登記規則第9条第3項の規定により、

辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない

と定められております。

なお、令和3年2月15日以降、商業登記法の改正により、会社の印鑑の届出義務はなくなりました。これにより、以降は従来通り印鑑を作成して法務局に届け出るか、必要に応じて商業登記電子証明書の発行を受けるか、会社が選択できます。しかしながら、現在の商慣習上、会社の実印がないという事は一般的ではないため、当面の間、弊所では会社実印(代表印)の作成をお勧めしております。

2.公証役場へ

①定款の事前確認依頼

作成した定款案を、FAXやメールで公証役場へ送付し、公証人の方に内容に不備がないか確認していただきます。

②実質的支配者の届出

設立する会社の実質的支配者及び、その実質的支配者が暴力団員等に該当しない旨を公証人の方に届け出る必要があります。

公証役場に定款案を送る際に、実質的支配者にあたる方の本人確認書類(免許証等)も送ります。

※実質的支配者とは

実質的支配者とは以下の要件にあてはめ、それに該当する人のことを言います。

- 1.原則

- 設立する会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人となるべき者(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)

- 2.上記1に該当する者がいない場合

- 設立する会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人となるべき者(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合又は他の者が設立する会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する場合を除く。)

- 3.上記1,2に該当するものがいない場合

- 出資、融資、取引その他の関係を通じて、設立する会社の事業活動に支配的な影響力を有する自然人となるべき者

- 4.上記1~3に該当する者がいない場合

- 設立する会社を代表し、その業務を執行する自然人となるべき者(代表取締役となるべき者)

3.定款の確定および資本金の払い込み

公証人の方の確認後、指摘を受けた部分などを訂正し、定款の内容が確定します。

その後、設立登記前までに発起人名義の銀行口座に資本金の払い込みを済ませて頂きます。

登記の際、当該通帳の「表紙」・「開いて最初の見開きページ」・「入金ページ」のコピーが必要となります。

また、ネット口座への払い込みも可能です。ネット口座の場合、スマホ画面の「銀行名」・「支店名」・「口座名義」・「口座番号」・「払込日」・「払込金額」が記載されたページのスクリーンショットが必要となります

払込は「入金」でも「振込」でも、また何度かに分けて入金されていても構いません。ただし、入金等は原則として「定款作成日」以降に行ってください。

【要注意】

例えば、資本金100万円の会社を設立するにあたり、「定款作成日」より前に口座に20万円が入っていたとして、80万円を「定款作成日」後に入金して合計で100万円の残高になったとしても、資本金の払い込みとしては20万円不足することになりますのでご注意願います。

4.各書類への押印及びその他必要書類(書面による場合)

押印書類

<発起人>

□ 定款認証等委任状(定款合綴)

□ 本店所在場所の決定書

<設立時役員(代表取締役含む)>

□ 就任承諾書

<設立時代表取締役>

□ 登記委任状

□ 資本金の払込証明書(通帳のコピー合綴)

□ 印鑑届書

□ 印鑑カード発行申請書

<その他必要書類>

□ 印鑑証明書原本(発起人全員・設立時役員全員)(会社の印鑑を届け出る場合、登記申請時前3か月以内のもの)

5.定款認証

公証役場と打ち合わせの上、指定日時に定款認証に参ります。

この際、発起人の方の印鑑証明書原本を持参します。

認証後、電子認証により認証定款をデータで受領するほか、紙ベースの定款謄本も取得することができます。

6.登記申請

この際、設立時役員の方の印鑑証明書を添付します。

また「登記申請日」=「会社成立日」となります。定款認証日と同日に行うことも可能です。

「月初め」や「大安」の日をご指定される方もいらっしゃいます。ただし、法務局の開庁日でなければ申請が受理されないため「1月1日」等、平日以外の日付を設立日とすることはできません。

登記完了後、「登記事項証明書」「印鑑証明書」を取得することができます。以降、口座の作成や法人名義での各種契約が可能となります。

株式会社の設立費用

25万円~(登録免許税・定款認証費用込み)

【内訳】

- 登録免許税 最低15万円(設立時資本金の額×1000分の7が15万円を超えるときは当該金額)

- 定款認証費用 1.5万円~5万円

- 報酬(税込) 5.5万円~

- 実費 数千円

※その他、設立後の「登記事項証明書」「印鑑証明書」各1通の取得費用、郵送料を含んだ金額です。

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。011-557-8252受付時間 9:00-21:00 [ 年中無休 ]

メールでのお問い合わせはこちら メールは24時間受付中です